金属卤化物钙钛矿因其优异的光电性能和低成本的制造技术而成为有前景的光伏材料。然而,钙钛矿太阳能电池(PSC)的性能和稳定性受到光学活性相晶体的随机取向和体/界面缺陷的显著影响。为此,清华大学电机系易陈谊课题组开发了一种多功能有机材料仲班酸(PA),用于调节结晶,形成了具有集中面外空间取向的钙钛矿薄膜;同时利用PA进行界面处理,实现了对钙钛矿太阳能电池体相和界面缺陷的协同钝化。由此制备的PSC实现了26.03%的光电转换效率(认证为25.51%),并具有出色的环境稳定性。在加速老化测量条件下(ISOS-L-1I),电池在2000小时最大功率点输出后仍可保持初始效率的96.3%。基于添加剂的晶体取向的调控和缺陷的综合钝化为促进钙钛矿太阳能电池的发展提供了一种新方法。相关成果发表于《能源与环境科学》 (Energy & Environmental Science)。

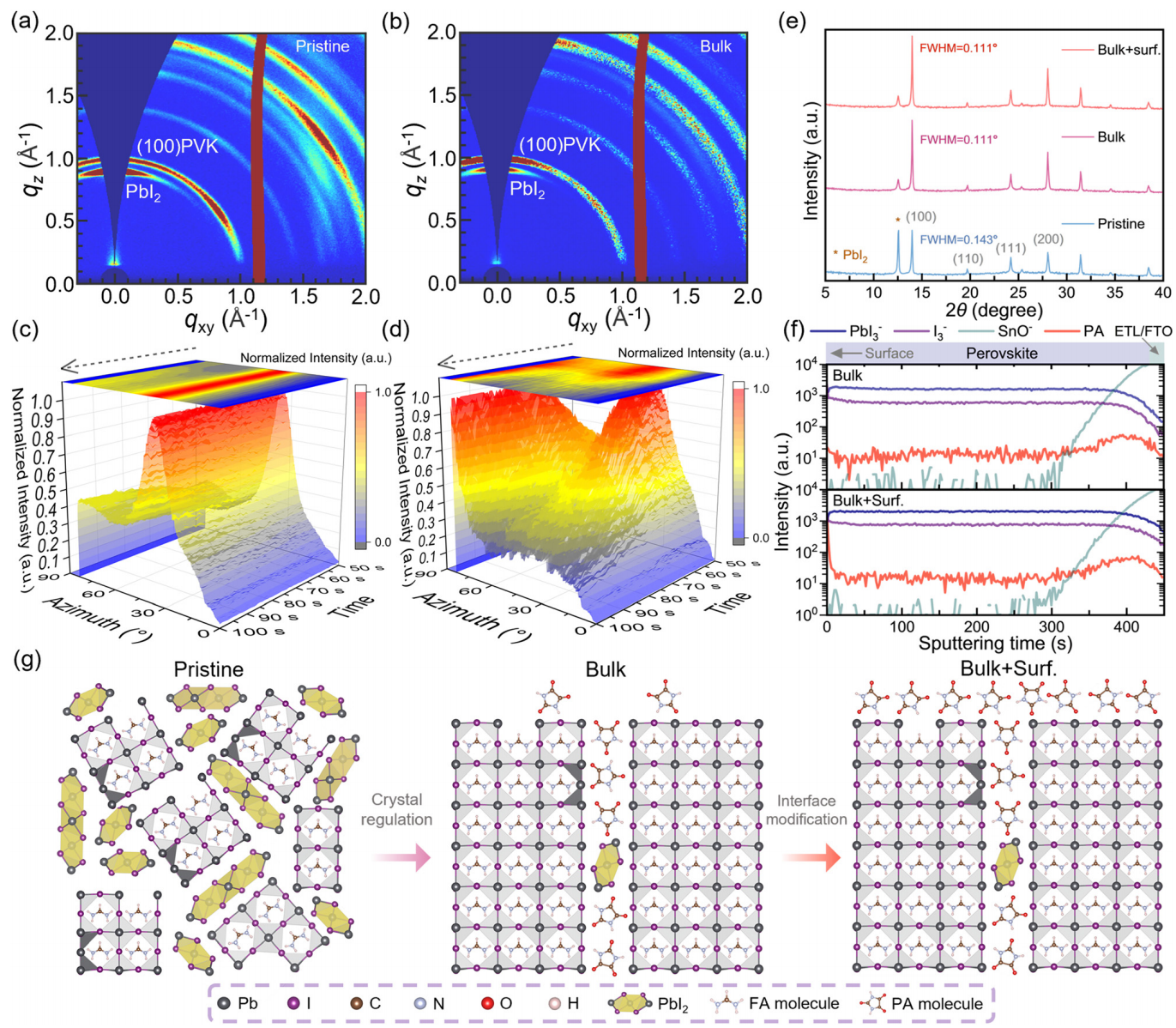

图1.添加剂对钙钛矿结晶取向调控分析测试结果及影响机制示意图

研究人员通过在钙钛矿中添加仲班酸(PA)调控钙钛矿结晶,并且在体相添加PA的基础上,进一步探索了在钙钛矿表面沉积PA钝化层抑制表面缺陷。为了探究PA添加对钙钛矿(PVK)薄膜结晶过程的影响,研究人员开展了原位掠入射广角X射线散射(GIWAXS)研究。结果显示,掺杂PA的PVK薄膜在结晶过程中(100)晶面的空间取向发生了显著变化,更倾向于集中的面外取向。通过整合50至100秒的原位GIWAXS图像,发现这种取向变化随着退火温度的升高逐渐发生。X射线衍射(XRD)分析表明,PA辅助结晶的钙钛矿(100)晶面结晶度提高,同时残留PbI₂含量降低,可避免过量残留PbI₂可能导致的电池性能下降。

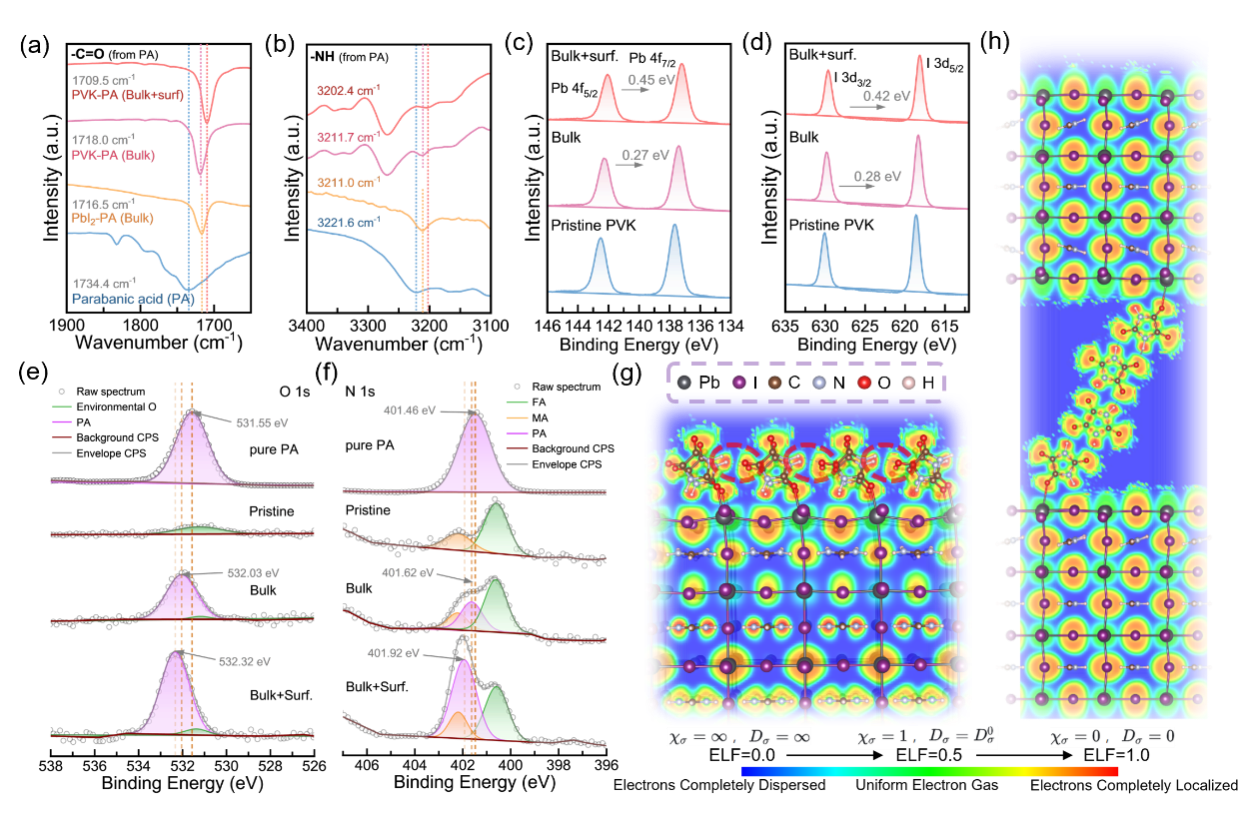

图2.添加剂分子对钙钛矿薄膜表面缺陷的影响机制的实验及理论分析

傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)测试揭示了PA与钙钛矿之间的相互作用机制,即PA所属的-C=O与钙钛矿中的铅(Pb)配位,以及-NH与碘(I)之间形成了氢键。在此基础上,结合密度泛函理论(DFT)计算揭示了PA调控钙钛矿结晶和钝化钙钛矿表面缺陷的机制。

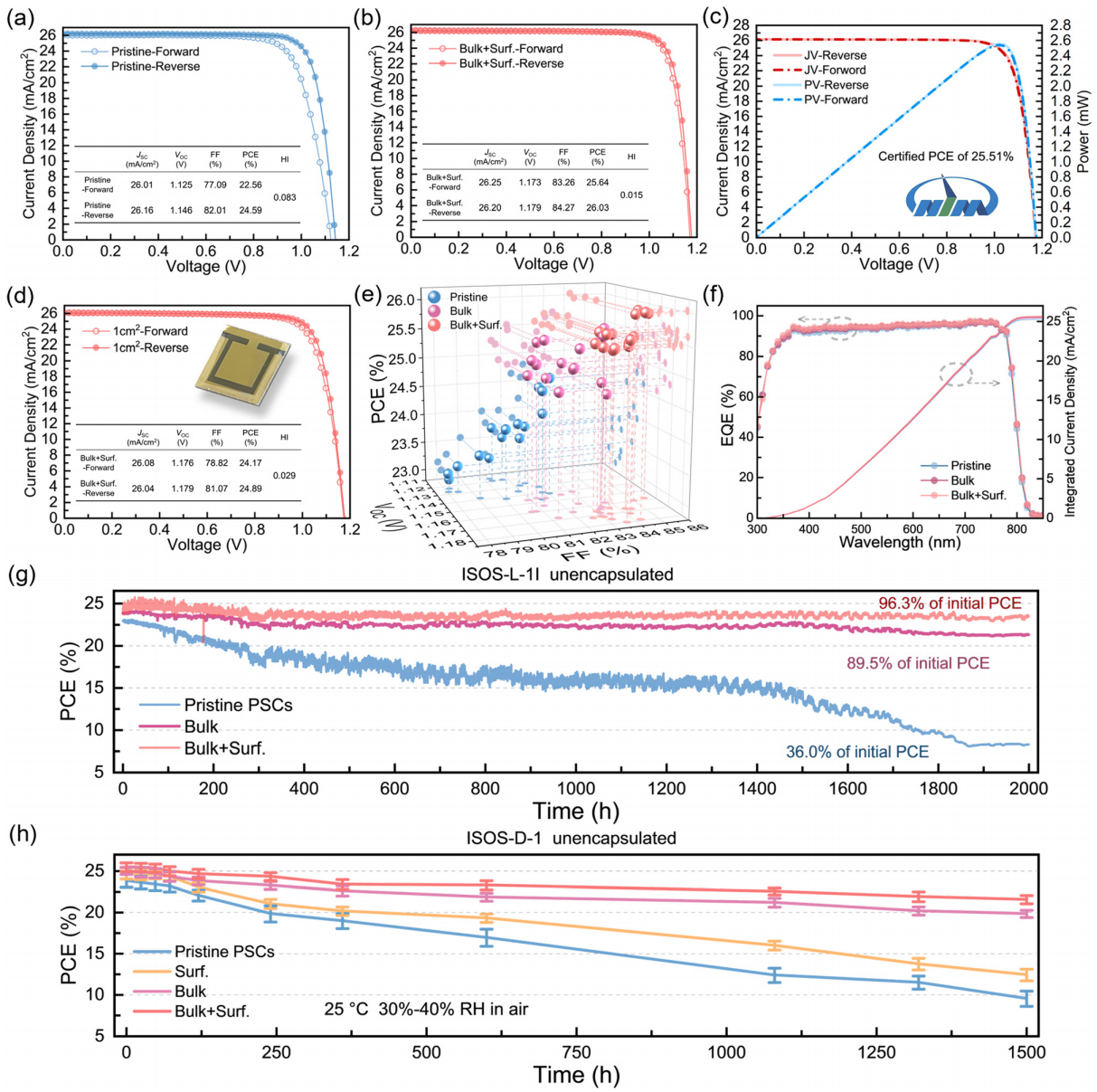

对完整太阳能电池性能的测试表明,PA双处理的PSCs在光电性能方面相对无处理(对照组)和单处理(单体相掺杂和单界面处理)有显著提升。基于PA双处理制备的PSCs器件实现了26.03%的高光电转换效率,第三方认证的效率为25.51%。1cm2有效面积的PSCs获得了24.86%的光电转换效率。光电性能的提升主要归因于非辐射复合损失的减少,以及对钙钛矿体相和界面缺陷的有效钝化。在稳定性测试中,PA双处理的PSCs器件展现出了卓越的性能。在ISOS-L-1I加速老化测试条件下,经过2000小时的持续最大功率点输出,其光电转换效率仍能保持初始值的96.3%。相比之下,未处理PSCs的效率仅保留了初始值的36.0%。在85°C的高温和高湿度(50%-80% RH,25°C)条件下,PA双处理的PSCs也表现出优异的稳定性。

图3.添加剂分子对钙钛矿太阳能电池效率及稳定性的影响

该多功能添加剂在结晶调控、空间取向和界面缺陷钝化之间的协同作用,展示了其在提升钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性方面的巨大潜力。

清华大学电机系易陈谊为论文通讯作者;焦博新、谭理国、叶一然和任宁宇为论文共同第一作者。该研究得到了国家重点研发计划和国家自然科学基金项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1039/D5EE00189G